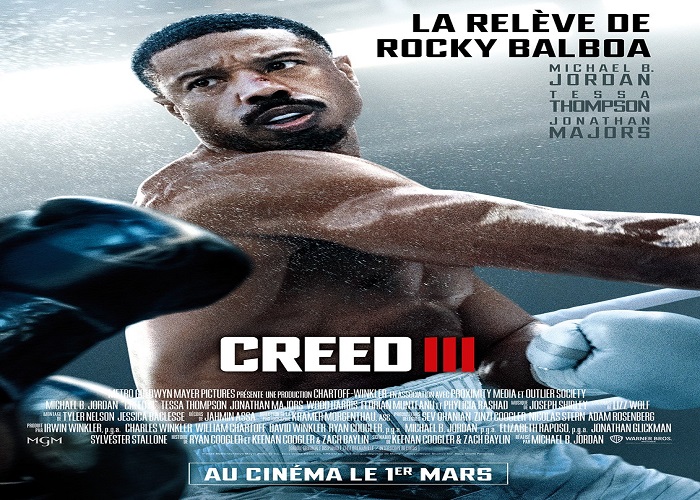

Dans un troisième volet réussi de la série, le héros, en voie de reconversion, renfile ses gants et plonge à nouveau dans la violence.

L’engouement croissant que rencontre la franchise Creed (elle-même spin-off de la saga Rocky Balboa, 1976-2006) ne peut plus seulement s’expliquer par l’inaltérable nostalgie d’un public pleurant sur ses vieux jouets. Elle draine de nouvelles générations pour qui le nom de Sylvester Stallone n’évoque plus grand-chose.

Emettons l’hypothèse que la remise au goût du jour du film de boxe vient combler un manque que n’a cessé de creuser l’hégémonie des super-héros Marvel et autre Avatar : au cinéma post-corps, où les acteurs ne sont que des ectoplasmes s’ébattant dans une nuée d’effets spéciaux, Creed refait du corps – musclé, souffrant, héroïque – l’ultime clou du spectacle hollywoodien.

Il restait à Creed 3 à relever un défi de taille : après avoir exploité l’héritage Balboa, que reste-t-il à raconter ? On retrouve Adonis Creed (Michael B. Jordan, acteur et désormais réalisateur) au sommet de sa carrière. Père de famille comblé et champion du monde en voie de reconversion, il n’a plus besoin d’enfiler les gants et peut, enfin, profiter d’un embourgeoisement bien mérité en compagnie des siens. C’était sans compter la visite d’un ami d’enfance, Damian Anderson (Jonathan Majors), tout juste de sorti de prison après avoir purgé une peine de dix-huit ans.

Les retrouvailles reconvoquent tout un passé que Creed avait méticuleusement refoulé. Le récit s’engouffre sans complexe dans ce circuit narratif cuit et recuit : Anderson n’est autre que la Némésis de Creed, son double maléfique revenu des enfers pour lui rappeler d’où il vient, instiller le poison de la culpabilité dans cette image de bonheur gentrifié qu’il a méticuleusement bâti..

World Opinions – Le Monde

World Opinion | Alternative Média زوايا ميادين | صوت من لا صوت له Débats De Société, Questions, Opinions et Tribunes.. La Voix Des Sans-Voix | Alternative Média

World Opinion | Alternative Média زوايا ميادين | صوت من لا صوت له Débats De Société, Questions, Opinions et Tribunes.. La Voix Des Sans-Voix | Alternative Média