Bien qu’étudiés depuis longtemps, les vaccins à ARN ont atteint une maturité technique plutôt récente, ce qui soulève craintes et questionnements.

Le 9 novembre, l’alliance germano-américaine Pfizer-BioNTech était la première à annoncer les résultats de son candidat-vaccin, efficace, selon elle, à 90 % à l’issue des essais cliniques de la phase 3. Sept jours plus tard, le laboratoire américain Moderna annonçait une efficacité de 94,5 % pour le sien. Le point commun entre ces deux projets ? Ils utilisent tous deux une technique vaccinale nouvelle, à ARN messager (ARNm).

Si ces annonces n’ont pas surpris le petit monde des spécialistes de cette molécule, l’irruption médiatique très soudaine de cette technique vaccinale peu connue dans le débat public n’a pas manqué de soulever de nombreuses interrogations, souvent légitimes et qui ont largement dépassé les publics sceptiques sur les vaccins.

Comment fonctionnent ces vaccins ?

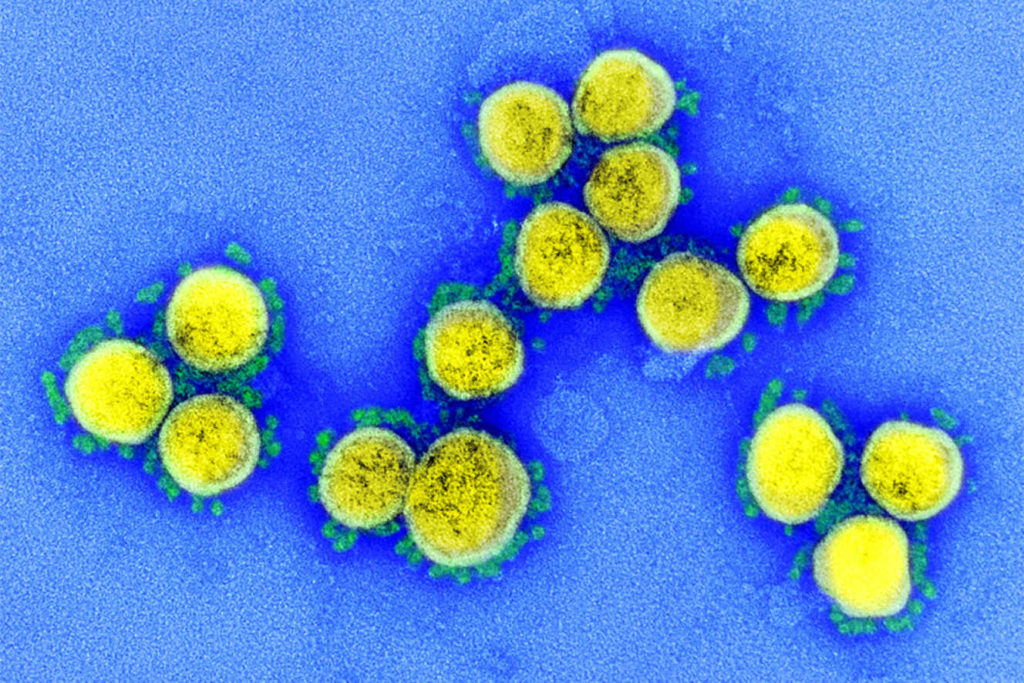

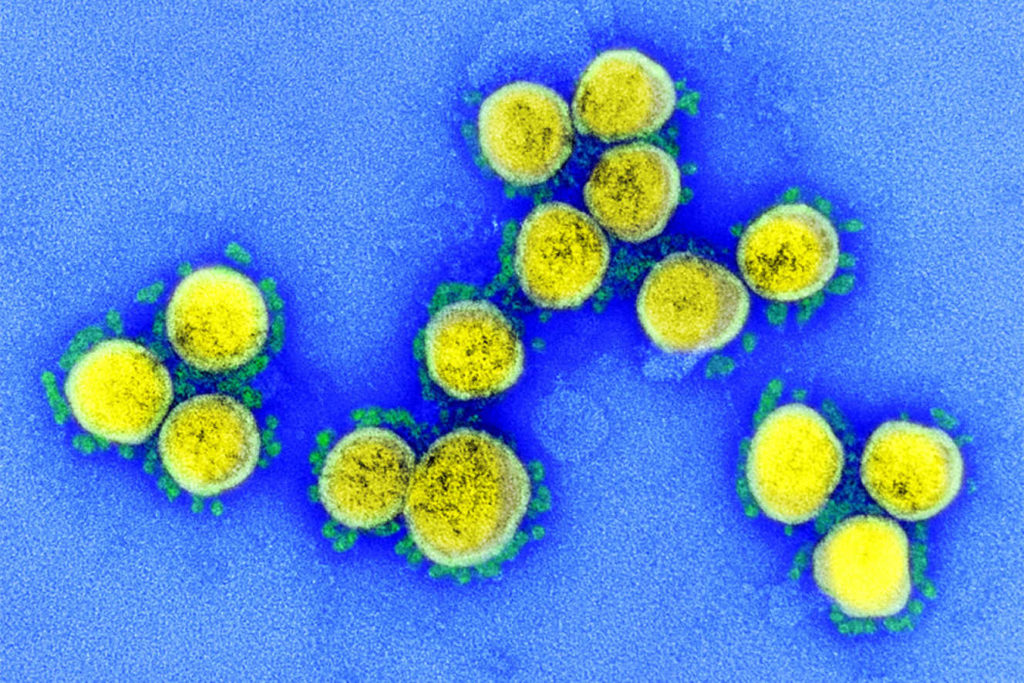

Ces vaccins contiennent de l’ARN messager, une molécule présente chez tous les êtres vivants et dont la structure est quasi identique à l’ADN qui contient l’information génétique dans le noyau de la cellule des êtres humains. On parle d’ARN « messager » lorsque sa forme est celle d’une copie temporaire d’un fragment d’ADN.

Lors de l’injection du vaccin, un brin d’ARNm spécifique est transporté jusque dans les cellules du muscle deltoïde de l’épaule. Une fois arrivé dans la cellule, ce brin d’ARN va être « lu » par ses ribosomes, qui sont, en quelque sorte, les « usines » chargées de synthétiser les protéines de celle-ci, et va leur faire fabriquer la protéine de spicule du coronavirus. Présentes en nombre dans les cellules humaines, ces protéines déclencheront à leur encontre une réaction du système immunitaire, qui fabriquera des anticorps neutralisants. Les mêmes anticorps qui pourront reconnaître et combattre efficacement le coronavirus s’il tente d’infecter l’organisme plus tard.

Une fois cet ARN « lu », le scénario est le même que lorsqu’un virus comme le SARS-CoV-2 infecte une cellule : l’ARN viral est rapidement détruit et il n’en reste plus aucune trace.1.L’ARN protégé par unemembrane de lipides pénètrela cellule humaine2.Le brin d’ARN fait fabriquerl’antigène du coronavirusà la cellule3.

L’ARN injecté n’est pas « nu », mais dans une enveloppe composée de lipides (graisse). Pourquoi ? Parce que des ARN libérés dans le milieu extra-cellulaire se feraient rapidement attaquer et détruire. « Quand on injecte un ARN tout “nu”, il est rapidement dégradé, donc la première nécessité, c’est éviter sa dégradation, donc le protéger », explique Bernard Verrier, directeur du Laboratoire de biologie tissulaire et d’ingénierie thérapeutique (LBTI) de l’université Claude-Bernard, à Lyon.

Ainsi, chaque brin d’ARNm est protégé par ce qu’on peut appeler son « véhicule », ou son « cargo », chargé à la fois de lui conférer une « cape d’invisibilité » pour le protéger des cellules immunitaires qui réagiraient à sa présence et de le faire pénétrer dans une cellule humaine. Ce « véhicule » est un assemblage complexe qui est propre à chaque laboratoire et est souvent breveté par ceux-ci.

Les vaccins à ARNm peuvent-ils modifier l’ADN de nos cellules ?

C’est l’inquiétude principale soulevée par de nombreuses personnes et de nombreux textes circulant sur les réseaux sociaux, dont celui du professeur Christian Perronne, connu pour ses prises de positions tranchées et ses affirmations souvent inexactes.

Nos connaissances actuelles sur le fonctionnement de l’ARNm et de la cellule sont pourtant claires : les vaccins à ARNm ne peuvent pas modifier l’ADN des cellules humaines, car cet ARNm ne peut pas entrer dans le noyau de la cellule, là où se trouvent les quarante-six chromosomes contenant l’ADN humain.

« Pour s’intégrer à notre ADN, il faudrait que cet ARN soit rétro-transcrit sous forme d’ADN », ce qui est du domaine de l’impossible. En effet, la transcription se fait habituellement de l’ADN vers l’ARN. « Il faudrait qu’il entre dans le noyau et qu’il s’intègre au génome, c’est un scénario catastrophe vraiment très, très peu probable », souligne Céline Lacroix, chercheuse au Laboratoire de biologie tissulaire et ingénierie thérapeutique (LBTI).

L’argument n’a pas convaincu le professeur Perronne, qui affirme que cet ARN viral peut être transcrit par les rétrovirus endogènes, car ceux-ci pourraient, selon lui, « produire une enzyme, la transcriptase inverse, capable de transcrire à l’envers, de l’ARN vers l’ADN ».

Pour comprendre l’argument du professeur Perronne, il faut savoir que les rétrovirus sont des virus à ARN qui ont, eux, la capacité de transcrire à l’envers cet ARN en ADN (on parle alors de rétro–transcription) grâce à une enzyme clé qu’ils possèdent, la transcriptase inverse (TI), et ainsi de pénétrer dans le noyau d’une cellule. Le virus du sida, le VIH, possède par exemple ce pouvoir.

En revanche, les rétrovirus endogènes n’ont aucune activité de transcription de l’ARN vers l’ADN, contrairement à ce qu’affirme le professeur Perronne. « Ce qu’on appelle des rétrovirus endogènes, ce sont des rétrovirus qui, au cours de l’évolution, ont intégré le génome de l’être humain, explique Bernard Verrier, spécialiste de l’ARN messager. Il n’y a que si vous étiez infecté par le virus du sida dans la même cellule que le virus pourrait peut-être rétrotranscrire l’ARN. Et après il faudrait encore qu’il s’intègre, donc ce n’est pas possible. » Même dans ce cas de figure déjà extrêmement improbable, une modification si légère n’aurait probablement aucune conséquence, tant le génome humain comporte d’ADN viral apporté par des millions d’années d’évolution (on estime que 5 % à 8 % de l’ADN humain proviennent d’ADN viral).

De plus, de telles modifications ont une probabilité assez faible d’être transmises de génération en génération. Il faudrait pour cela qu’une telle modification procure un avantage évolutif aux cellules qui en sont porteuses et atteigne les cellules germinales (les cellules sexuelles). Là encore, les probabilités sont plus que ténues. « Cela fait beaucoup de successions d’éléments peu probables », résume Bernard Verrier.

Quels sont les effets secondaires associés aux vaccins à ARNm ?

D’après les données communiquées par Moderna, Pfizer et la FDA, la grande majorité des effets secondaires observés lors des essais cliniques se manifestent dans les jours suivant la vaccination et sontclassiques et relativement attendus : rougeur au point d’injection, fatigue, maux de tête, douleurs musculaires, frissons ou fièvre. La fréquence de ces effets secondaires est plus importante après la seconde dose (jusqu’à plus de la moitié des volontaires vaccinés avec le vaccin Pfizer-BioNTech ont ressenti des effets secondaires bénins à modérés, souvent chez les moins de 55 ans). Les effets secondaires ressentis à moyen terme (un à deux mois après la dose) sont en revanche nettement plus rares.

Selon les données de la phase 3 de Pfizer-BioNTech publiées par la FDA le 8 décembre, la fréquence des événements indésirables graves (EIG) est quasiment identique dans les deux groupes testés (0,6 % dans le groupe des vaccinés, 0,5 % dans le groupe placebo), la plupart dans le groupe des vaccinés étant des appendicites, des infarctus et des accidents vasculaires cérébraux, dont les enquêteurs ont estimé qu’ils n’étaient pas liés au vaccin.

Les enquêteurs ont déterminé que la vaccination était liée à potentiellement trois EIG (une blessure à l’épaule, une arythmie ventriculaire et une lymphadénopathie) sur presque 19 000 patients. Il existe aussi un potentiel lien avec des cas isolés de paralysie de Bell (une paralysie faciale). Un cas modéré de paralysie de Bell avait notamment été détecté en 2017 lors d’un essai clinique d’un vaccin à ARN contre la rage, et quatre cas ont été enregistrés parmi le groupe des vaccinés de l’essai de phase 3 de Pfizer-BioNTech. Mais aucun lien formel n’a encore été démontré. Enfin, deux réactions allergiques observées chez des membres du service national de santé britannique (NHS) ont conduit celui-ci à déconseiller, le 9 décembre, le vaccin de Pfizer-BioNTech pour les personnes présentant des antécédents de telles réactions. Tous ces effets secondaires ont été temporaires et se sont résorbés depuis.

Néanmoins, un essai clinique incluant environ 20 000 personnes ne permet pas de détecter toutes les réactions possibles. Certaines réactions ne concerneront qu’une personne sur 50 000 ou 100 000, d’autres se manifesteront six ou douze mois après injection, et il est donc encore trop tôt pour les détecter.

Théoriquement, l’ARN injecté et son enveloppe de lipides ont tous deux une toxicité intrinsèque. Mais, dans les faits, cette toxicité dépend beaucoup du mode d’administration du vaccin. La voie intraveineuse est, par exemple, connue pour provoquer de plus lourds effets indésirables. Mais la voie intramusculaire retenue par Moderna et Pfizer-BioNTech ne présente pas normalement de risques élevés, et ce mode d’administration est considéré comme sûr.

Bernard Verrier fait aussi observer que « plus les doses d’ARN augmentent, plus les effets secondaires sont importants », à la fois dans les résultats des essais cliniques des vaccins de Moderna et Pfizer-BioNTech. Cela a conduit les laboratoires à revoir à la baisse les doses afin de minimiser la fréquence et la sévérité de ces effets indésirables.

Existe-t-il des risques de réactions sévères à ces vaccins ?

Comme pour tous les vaccins conçus sur les techniques précédentes, il est rare mais possible que les vaccins à ARNm déclenchent des réactions sévères.

Au Royaume-Uni, où la campagne de vaccination a commencé, le 8 décembre, les autorités sanitaires ont déconseillé l’administration du vaccin Pfizer/BioNTech aux personnes ayant eu dans le passé d’« importantes réactions allergiques » à des vaccins, des médicaments ou de la nourriture. Deux personnes sujettes aux allergies, au point de garder toujours de l’adrénaline sur elles, ont mal réagi aux premières injections, mais « se remettent bien », selon directeur médical du service national de santé pour l’Angleterre.

Le débat entre chercheurs porte principalement sur le potentiel inflammatoire de ce type de vaccin. « Quand on injecte un ARN, il est considéré comme un corps étranger et très dangereux par l’organisme, qui cherche à tout prix à le détruire, d’où une réaction inflammatoire ; à ce moment-là se déclenche une réponse immunitaire innée qui va détruire l’ARN et empêcher même sa traduction en protéine, explique M. Verrier. Ce qui peut arriver, c’est une réaction en chaîne chez un individu qui a un terrain sensible à l’inflammation. »

« Une possible source d’inquiétude serait que certains vaccins à ARNm induisent une puissante réaction des interférons de type I, qui sont associés non seulement à des risques inflammatoires, mais aussi potentiellement à des réactions auto-immunes », écrivaient ainsi, en 2018, quatre spécialistes reconnus de l’ARNm, dont trois sont issus du département de médecine de l’université de Pennsylvanie. Interrogé sur cette question, Drew Weissman, coauteur de la publication et un des pionniers de l’ARNm, précise au Monde que le fait de modifier les bases de l’ARNm injecté et d’avoir amélioré sa « purification » a cependant « grandement réduit le potentiel inflammatoire » de l’ARN.

Quant au risque de générer des réactions auto-immunes (c’est-à-dire quand le système immunitaire se retourne contre les composants de l’organisme), il reste, pour l’instant, purement théorique. « L’exposition de cet ARN dans une enveloppe de lipides peut peut-être induire – il faudrait le démontrer – une réponse contre les ARN, qui pourrait être source d’une toxicité dans X années », analyse Bernard Verrier.

Les scientifiques n’ont, pour le moment, aucune donnée ni observation à l’appui d’un tel risque, celui-ci doit donc encore faire l’objet de recherches approfondies. Si un tel scénario n’est pas exclu, il est, dans l’état des connaissances actuelles, considéré comme une possibilité relativement rare. « L’identification des individus présentant un risque accru de réactions auto-immunes avant la vaccination par ARNm peut permettre de prendre des précautions raisonnables », concluaient ainsi Drew Weissman et ses collègues, en 2018.

Dispose-t-on de suffisamment de recul sur cette technologie ?

La question est éminemment compliquée tant l’acceptabilité du risque dépend de ce que chacun perçoit de l’urgence de tels vaccins et du rapport avec le bénéfice qu’on en attend. Il n’est pas tout à fait vrai que cette technologie n’a jamais été testée sur des humains. Les vaccins à ARN ont été testés sur au moins quatre virus : le Zika, la grippe, la rage et le cytomégalovirus. Mais ces essais cliniques n’ont pas dépassé la phase 1, ce qui limite le recul dont on peut disposer sur les observations cliniques.

« Moderna et BioNTech avaient déjà procédé à des essais cliniques, mais ils ont été arrêtés parce que le vaccin ne fonctionnait pas. Comme c’est la première fois qu’on utilise l’ARN en vaccination prophylactique, on n’a pas vraiment de recul », confirme Céline Lacroix. Mais il est aussi clair que cette technique a fait l’objet d’améliorations continues ces dix dernières années, qui ont largement contribué à sa sûreté, au point où désormais beaucoup d’observateurs la considèrent comme sûre, davantage même que d’autres techniques vaccinales.

Si personne n’exclut, à l’heure actuelle, qu’une vaccination de masse puisse générer des cas isolés de réactions sévères que la pharmacovigilance renforcée devra documenter et recenser, les données accumulées jusqu’à présent sont rassurantes et indiquent que le rapport bénéfice/risque est nettement en faveur de cette technique.

Par Gary Dagorn – lemonde.fr

World Opinion | Alternative Média Débats De Société, Questions, Opinions et Tribunes.. La Voix Des Sans-Voix | Alternative Média

World Opinion | Alternative Média Débats De Société, Questions, Opinions et Tribunes.. La Voix Des Sans-Voix | Alternative Média